2014-10-7愛沛特教育雲

“病毒”一詞始見書于晉代的《肘後方》和《小品方》,我國醫學對此早有認識,並有詳細記載。《內經》稱“毒氣”。《溫疫論》雲:“然此氣無形可求,無象可見,況無聲複無臭,何能得睹得聞?人惡得面知是氣也。”說明“病毒”是不能用肉眼看見的。由此可知,《內經》中的“寒毒、溫毒、熱毒、燥毒、清毒、苛毒”以及歷代醫書中所說的疫癘毒、溫熱毒、時行毒等等,均屬“病毒”範疇。,但中醫所稱的“病毒”並不與西醫等同,而是泛指一切生物性致病因素。

一、“病毒”的成因和危害性

“病毒”的成因主要有兩種。一種是氣候的特殊變化,如《內經•六節藏象論》說:“蒼天之氣,不得無常也。氣之不襲,是謂非常,非常則變矣……變至則病……”《禮記》亦說:“孟春行秋令,則民大疾疫”。“季春行夏令,則民多疾疫。”都扼要地闡述了反常氣候的變化與”病毒”病發生的關係。《諸病源候論》中更明確地指出:“此病皆因歲時不和,溫良失節,人感乖戾之氣而生病。”大體認為非時的寒暑、疾風、久旱、淫雨以及山嵐瘴氣等是產生“病毒”的重要原因。另一種是污穢濕濁等骯髒東西的腐敗薰蒸,如《養生類篡》說:“廳前天井停水不出,主病患。”“溝渠通浚,屋宇潔淨無穢氣,不生瘟疫病。”

《諸病源候論》中對病因有獨特的見解,認為單純觸冒寒毒之氣發病,則不傳染,而“感其乖戾之氣生病”,則多相感染。因此,所謂“乖戾之氣”,很近似于現代對病原體的認識。另外,巢氏還認識到“病毒”的發生和流行,同地區的氣候變化、地理條件等有密切的關係。指出嶺南“瘴氣”,是由於“雜毒因暖而生”;三吳以東的“射工”、“水毒”,是由於水源傳染等。

“病毒”一經傳染,其影響範圍是驚人的。《傷寒總病論》說“疫氣之發,大則流行天下,次則一方,次則一鄉,次則偏著一家。”說明疫病流行的廣度。《廣溫疫論序》中說:“變起倉猝,一發莫制,眾人傳染,如徭役然,因其傳染乃名為疫。”又說明其流行的速度之塊。《溫疫論》雲:“人感乖戾之氣而生病,則病氣轉相染易,乃至滅門。”則說明了“病毒”致病的嚴重危害性。

二、“病毒”的傳染途徑

祖國醫學認為“病毒”的傳染途徑是多種多樣的,如《溫疫論》說:“邪之著人,有自天受之,有傳染受之,所感雖殊,其病則一。”歸納大致有以下幾種:

1由食物或飲料傳染

如《幼科準繩》曰:“小兒痢疾,皆因飲食無節,或餐果肉食,積而成痢。”

2由飛沫、塵埃傳染

如《溫疫論》曰:“呼吸之間,外邪因而乘之。”吳又可謂“病毒”是“從口鼻而入”;葉夭士也說:“溫邪上受,首先犯肺。”

3由接觸傳染

如《諸病源候論》說:“與患注人同居共處,或看待挾接,而注氣流移染易,得上與病者相似。”

4由昆蟲傳染

如《諸病源候論》說:“山內水間有沙虱,其蟲甚細,不可見人.入水浴及汲水澡浴,此蟲著身,及陰雨日行草間,亦著人,便鑽人皮膚。”這是對血吸蟲經皮膚感染而得病的最早論述。另外,蒼蠅、蚊子等也可作為媒價傳染致病。如《瘟疫彙編》載:“瘟疫大行,有紅頭青蠅千百為群,凡入人家,必有患瘟而亡者。”

此外,前人還認識到人體若正氣旺盛.抗病力強,則不會被傳染致病,反之就易致病……如《諸病源候論》說“惡毒之氣,人體虛者受之。”《溫疫論》說“本氣充滿,邪不易入,本氣適逢虧欠……,外邪因而乘之。”說明人體抗病能力的強弱是“病毒”能否致病的內在條件。

由於“病毒”的類型不同,故致病亦各有異。如《溫疫論》說“至於無形之氣,偏中於動物者,如牛瘟、羊瘟、雞瘟、鴨瘟.豈當人疫而已哉。然牛病而羊不病,雞病而鴨不病,人病而禽獸不病,究其所傷不同.因其氣各異也”說明各種不同的“病毒”致病的特異性。象這樣細緻的觀察和描述,在世界傳染病學史上,也是居先的。

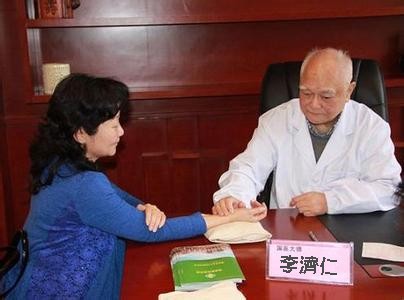

(摘自《濟仁醫錄》)

|手機版|Archiver|台灣宇雄國際生醫科技教育

( 統一編號:83590066 )

|手機版|Archiver|台灣宇雄國際生醫科技教育

( 統一編號:83590066 )